あの日、教室のドアが開いた瞬間、空気が変わった。

転校生の悠木さん。

その瞬間、ざわめきすら止まったのを覚えている。

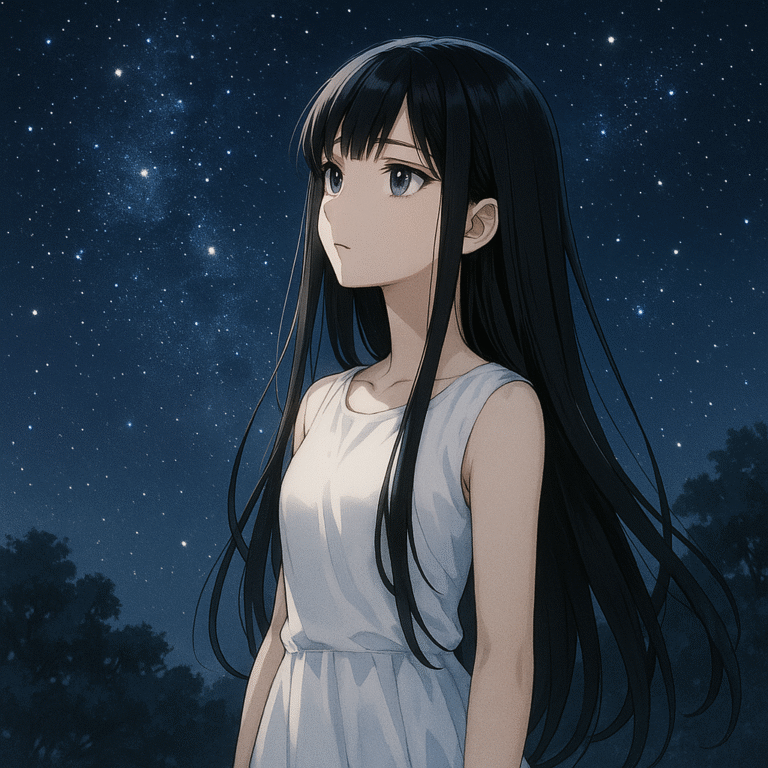

誰もが彼女を見た。息をのむような美しさというやつだ。黒くてまっすぐな髪。光を吸い込むような瞳。ただの高校生とは思えない、異様な静けさをまとっていた。

でも俺は、最初から違和感を覚えていた。

俺の家は小さな神社で、子どもの頃から「神の気配」だとか「人ならざるもの」を感じることがある。迷信みたいな話だけど、うちの神社の名前を出すとたいていの人は信じてくれる。この町限定の話だけどね。

悠木さんからはまさに普通じゃない気配がした。

どうしても気になってしまって、最初に話しかけたのは昼休みだった。

クラスの男子はみんなソワソワしていたが、誰も近づけなかった。見た目がきれいだからとかそういうこともあるかもしれないが、本当はあの異様な空気に圧倒されていたんだと思う。

「お弁当、食べないの?」

俺が声をかけると、悠木さんは少し驚いたように顔を上げた。そして、静かに笑った。

「――食べ方が、わからなくて」

冗談だと思って笑い返したけど、彼女は本当に箸の持ち方を知らなかった。フォークのように突き刺して食べようとしていた。

「もしかして、外国の出身?」

「ええ。ちょっと遠くから」

どこかぎこちない答え。その遠くの意味が俺には外国とはまったく別の意味に聞こえた。

それから数日後の夜だった。

神社の境内を掃除していると、鳥居の向こうに人影が立っていた。白いワンピース。月の光に溶けるような姿。悠木さんだった。

「こんな時間にどうしたの?」

俺が近づくと、彼女はゆっくりと振り返った。笑っているのに、目は笑っていなかった。

「この場所、好きなの。静かで、星が近いから」

彼女は夜空を見上げて言った。星が近い——その言葉の響きが妙に現実離れして聞こえた。

「ここには神様がいるからね。地球は長いの?」

「ううん。まだ……百時間くらい」

鎌をかけたつもりだったが、彼女はあっさりと答えた。

「――地球には何をしに?」

風が止まった。鈴の音が遠くで鳴った。神社が――神様が彼女を拒否している様子はない。彼女は邪なものではないらしい。

「ねえ、君の家って、この神社なんでしょ?」

「うん」

「だったら感じる? この星、壊れかけてるって」

彼女の声が、まるでラジオのノイズみたいにかすれて聞こえた。

「壊れかけて……?」

「ううん。ごめん。気にしないで」

その夜、夢を見た。

空の上から、青い球体を見下ろしている夢。その表面にはひび割れのような光が走り、そこから黒い煙が吹き出していた。

目を覚ますと、外はまだ暗い。縁側の方から小さな光が漏れているのに気づいた。

庭に出ると、悠木さんがいた。両手を空にかざし、指先から青白い光を放っていた。光はゆっくりと夜空へ登っていき、消えた。

「……何をしてるの」

悠木さんは少しだけ驚いたようにこちらを振り返った。

「観測してるの。この星の呼吸を」

「呼吸?」

「人が多すぎて、息苦しそうだから」

その声は穏やかだった。けれど、その奥に、どこか決意のようなものが感じられた。

「悠木さん、君……人間じゃないよね? どうしてここに来たの?」

少しの沈黙。そして、彼女は笑った。その笑いは寂しそうで、どこか安心したようでもあった。

翌日、彼女は学校に来なかった。担任は「転校した」とだけ告げた。あまりに急でクラスは騒然となったが、俺はまだ彼女が地球にいるような気がしていた。

俺は夜、また昨夜と同じ場所に行った。鳥居の下で待っていると、やはり彼女が現れた。

「たったの百と二十四時間で地球を出て行くのか」

「ええ。任務は終わったから。今夜が最後」

「任務?」

「この星を測ること。まだ少し――大丈夫、かな?」

彼女は空を見上げた。まるでそこに故郷が見えるみたいに。

「侵略するんじゃないのか」

冗談めかして言ってみたが、彼女は真顔で答える。

「侵略って言葉、あなたたちの言葉だね。私たちの言葉では、補正って言うの」

「補正?」

「星が壊れる前に、少しずつ直すの。時々、余分なものを減らす」

その余分という言葉に、背筋が冷たくなった。

「……余分には人間も入る?」

「そう。そういうこともある。星がひとつ壊れるといろんなところに影響が出るから」

「だったら、君は——」

「大丈夫。私は人間を残しておく方がいいと感じたから」

彼女は俺の頬に触れた。冷たくて、それでいて優しい手だった。

「あなた、私の光を見たでしょ。だから覚えてて。星が壊れそうなことを」

そう言うと、彼女の体が淡く光り始めた。月明かりに溶けるように、少しずつ輪郭が薄れていく。

「悠木さん!」

手を伸ばしたが、もう届かなかった。彼女は笑って、最後にこう言った。

「この星、もう少しの間は大丈夫。人間もね」

そして、夜空に溶けた。

それから数年。

彼女のことを覚えているのは、たぶん俺だけだ。

ただ、不思議なことがある。あの年を境に、この町では異常気象が減った。地震も台風も少なくなった。星が前よりも少し近く感じられるようになった。

たまに夜空を見上げると、ひときわ強く光る星がある。それを見るたびに、思うんだ。

——悠木さんは、今もきっとどこかの星を測っている。

コメント