地球がかなり宇宙勢力に負け始めていると気づいたのは、確か三年前の冬頃だったと思う。

ニュースで「すでに世界人口の八割が宇宙人でした」と発表されたのがきっかけだ。

アナウンサーが笑顔で言っていた。まるで「明日は晴れるでしょう」と同じテンションで。

「八割が宇宙人? じゃあ地球人の俺、マイノリティじゃん」と軽口を叩いたけど、そのときはまだ全然実感を伴っていなかった。

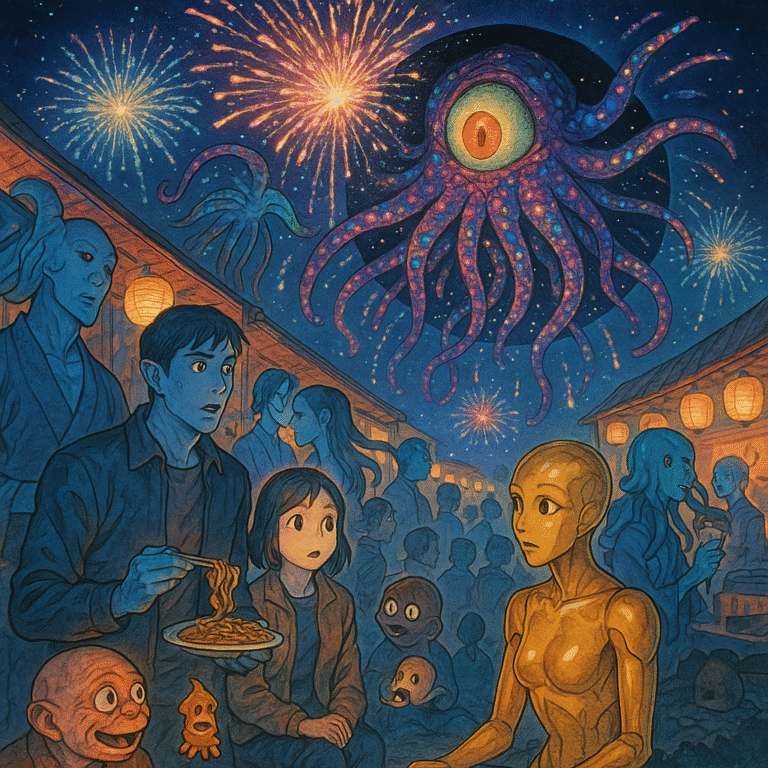

そしてその冬、俺は例年通り花火大会を見物に行くことにした。冬の花火だ。空気が澄んでいて綺麗だから、毎年行っているんだ。

でも、会場に着いた瞬間に気づいた。

「……明らかに様子がおかしい」

人が、いや、人っぽいものが多すぎる。

二メートルを超える青肌のカップルが焼きそばを食べているし、背中から触手を伸ばしてクレープをつかんでいる女の子がいる。

屋台のおじさんは三つ目で、イカ焼きと会話していた。

「……イカ焼き、喋ってね?」

「この世界ではイカも知性体だからねぇ」とおじさんは笑った。でも、それ、食べるんでしょ?

「今日の花火、宇宙連合が協賛してるんだよ。地球文化支援プロジェクトの一環!」

なんだそれ。地球文化が支援される側になってるじゃないか。なんとなく釈然としないまま花火が打ち上がるまでの時間、屋台をぶらつくことにした。

「お兄さん、どう? 恒星焼き!」と呼び止められた。見れば、屋台の鉄板に燃える球体が転がっている。

「……それ、太陽系の何か?」

「まさかぁ! これは人工恒星。エネルギーたっぷり! ビタミンFまで入ってる!」

「ビタミンFって何のF?」

「フィクションのFです!」

明るく答えられてしまって、何も言えなかった。今の会話、冗談だったの?

仕方なく串焼きを買おうとしたら、「宇宙牛」か「重力鶏」か聞かれた。

違いを説明してくれと言ったら、

「宇宙牛は死後も動く。重力鶏は食べると重くなる」

どっちも気色悪い。

やっと場所を見つけて腰を下ろすと、隣に座っていたのは金色の体をした女性――のような何か。

「おひとり?」と話しかけられた。声は透き通っているのに、鼓膜じゃなく頭の中に直接響く。

「え、ええ。まあ」

「そう。わたしも一人なの。地球人を近くで見るの初めてかも」

なんか、観光地のレア動物みたいな扱いだ。

「あなたたち、人間ってすごいわね。わたしたち八割があなたたちに化けてるのよ」

「化けてるって、どういうこと?」

「姿を合わせてるだけ。本当の姿じゃないの。あなたたちが『地球人らしい』って思う姿に、みんな合わせてるの」

合わせてそれなんだとも思ったが、声には出さなかった。

「じゃあ、俺が見てるこの光景も……」

「そう。あなたの脳が理解できる形に変換してるだけ。実際は、もっと――」

「もっと?」

「説明すると怖がるからやめとく」

やがて花火が上がった。

夜空に光の輪が広がる――まではよかった。だが次の瞬間、空に穴が開いた。

本当に「穴」だ。

丸く、黒い空間がぽっかりと。

そこから色とりどりの触手と、何か巨大な目玉が覗いている。

「うわっ! な、なにあれ!」

「花火」

「花火の定義おかしくない!?」

「地球式の花火はもう古いの。最近は多次元式。宇宙ではこれが流行ってるのよ」

触手が空中でくるくる回り、光の粉をまき散らす。人々――いや、宇宙人たちは歓声を上げていた。

「いや、あれ、絶対どっかの生命体じゃん!」

「うん。さっき生まれたやつ」

「生まれた!? 花火って繁殖イベントなの!?」

「そうよ? あなたたちの文化を融合させてるの。地球人は見る花火、わたしたちは生む花火」

まったくわからない……。宇宙って広すぎる。

「融合しなくていい融合だよね、それ」

花火の終盤、空に巨大な文字が浮かんだ。

【地球人の皆様へ これからも共存を】

拍手と歓声が上がる。

俺もつられて拍手した。なんかもう、いろいろどうでもよくなっていた。

「ねえ、あなた、よく聞いて」

隣の金色の女性が言った。

「もし地球人が二割を切ったら、わたしたちも困るのよ」

「なんで?」

「なんでって……あなたたち人間も絶滅しそうな動物とか保護したりしてたじゃない」

「え……俺たち、すでにそういう存在?」

「そうね。保護対象」

そう言って彼女は笑った。要するに二割を切らないように善処しろということか?

大会が終わり、帰ろうとしたとき。放送が流れた。

ポケットの中のスマホが震えた。画面を見ると通知がひとつ。

《あなたの登録区分が変更されました:地球人→観測対象》

え、ちょっと待って。俺、これから観測されるの? まさかさっきの金色の人ってそういう立場の人だったのか?

コメント