この里には『白霧の峰』という山があってな、そこは神さまの棲む山ゆえ、決して鉄を持ち込んではならん、という掟があったんじゃ。

けれどその年は雪が深うて、獲物もおらず、里の者は飢えておった。

与作の妻は腹に子を宿しておったし、与作もとうとう我慢がならず、「今日こそ“あの山”へ行くしかねえ」と、鉄砲を担いで出ていったんじゃ。

森はしんと静まり返り、風も鳥も息を潜めておった。やがて、一匹の大鹿が姿を見せた。角が金のように輝き、まるで神の使いのようじゃった。

与作が鉄砲を構えた、そのときじゃ。

あたり一面に白い霧が立ちこめ、雪が宙に浮いたかと思うと――鹿は消え、そこに一人の女が立っておった。

白衣をまとい、黒髪は夜のように長く、顔は人ならぬほど美しい。けれど、その目には冷たい炎が宿っていた。

女は静かに言った。

「なぜ、我が山に鉄を持ち込んだ」

与作は震えながら地に額をつけた。

「すまねえ……妻と腹の子が飢えているんで……」

女はしばらく黙っておったが、やがてこう言った。

「命は取らぬ。だが約束をせよ。おぬしの妻が産む子は、醜き娘となる。下半身は蛇、顔は二目と見られぬ醜さよ。それでも愛し、大切に育てるならば、命を助けてやろう」

与作は震えながら誓った。

霧が消えたとき、女はもうおらなんだ。銃はボロボロに錆びておった。

春になって、与作の妻が子を産んだ。

その子は下半身が蛇の鱗で覆われ、肌は青白く、顔もひどく歪んでおった。

与作はその姿を見ると、後ずさりしてしまった。

「こいつは人の子じゃねえ……」

だが妻は抱きしめて言った。

「山の神様がくださった子です。この子を大切に育てましょう」

娘はおなつと名づけられた。鱗を布で隠し、静かに暮らしておったが、村人たちは恐れてよう近づかなんだ。それでも母親に存分に愛されて育ったおなつはやさしい子じゃった。

花を踏まず、虫を殺さず、病人を見れば薬草を摘み、寒い夜は母の布団に入り、母をあたためた。

ある年、里に疫病が流行った。

おなつは山に入り、誰も知らぬ薬草を見つけて煎じた。それを飲ませると、不思議と村人たちの熱が下がった。

「おなつの薬で助かった!」と村人たちは言った。それからは誰も、おなつを恐れなくなった。

ある日のことじゃ。

おなつが川辺で薬草を摘んでいると、水音がして、小さな男の子が流されてきた。

おなつはためらわず川へ飛び込み、その子を岸へ運んだ。蛇の鱗は水の中を泳ぐにはちょうどよかったんじゃ。

「大丈夫ですか」

その子は咳きこみながらおなつを見た。

「光ってる……」

おなつの鱗は白龍のように水できらきらと輝いていた。おなつは慌てて鱗を隠す。

「怖くないの?」

「ううん。とてもきれいだ」

おなつはその子の名を聞かなんだが、何度も山に来ては一緒に遊んだ。

おなつが笛を吹けば、鳥たちが寄ってきた。おなつが笑えば、草木がそよいだ。

男の子は言った。

「君の声は風みたいだ。聞いてるのが心地よい。」

けれど、ある日を境に男の子は来なくなった。おなつはさみしく感じたが、彼の幸せを祈り一人笛を吹いた。

それから十年。

おなつは娘ざかりになり、母は病に伏し、与作はますます無口になった。

ある晩、白い霧が立ちこめ、山の神が現れた。

「おぬしの妻は約束を果たした。だが、お主はどうだ? とても娘を愛し大切にしておるようには見えぬ。約束を違えた者の命はいただく決まりじゃ」

与作は恐ろしさのあまりその場にへたり込んだ。

すると病に伏しているはずの妻が寝床を這い出して、涙を流しながら神にすがる。

「どうか、この人を罰しないでください。この子は清らかに育ちました。それが何よりの愛の証でございます」

神はしばらく黙ったあと、霧のように消えてしもうた。

――それから間もなくのことじゃ。

山道を、大きな駕籠が下ってきた。

金の家紋をつけた従者たちが村を訪れ、言った。

「昔、この里に『おなつ』という娘がおったはず。若君が探しておられる」

与作の家の前に駕籠が止まり、中から一人の若武者が降りた。立派な装束に身を包んだ美丈夫で、位の高いお方と見てとれた。

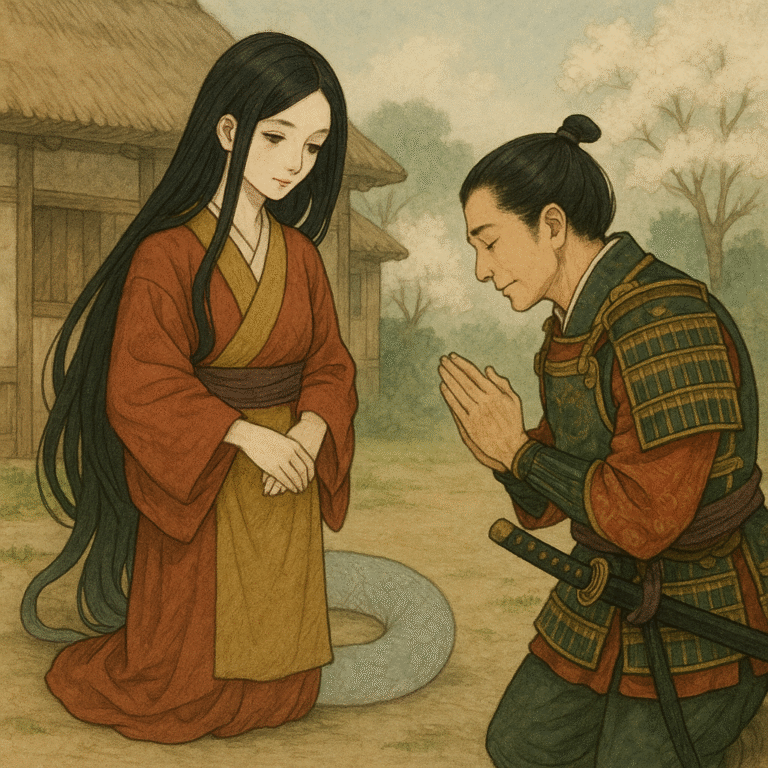

「おなつ殿はここにおるか?」

おなつは驚いて鱗を隠している布を引いた。

「あなたは……あの時の……?」

若武者は深く頭を下げた。

「川で命を救っていただいたあの日から、そなたのやさしさ、清らかさを忘れることができぬ。我が妻に向かえたい」

おなつは涙を浮かべて言った。

「私は顔は醜く、体は蛇のような鱗に覆われて、人目にさらせぬ姿でございます……」

若武者は静かに笑った。

「知っておる。だが、そなたの心は何よりも美しい。姿形などは二の次じゃ」

そのとき、山の上から白い霧が降りてきた。山の神が再び現れ、与作に言った。

「見よ与作。醜きとされた娘が誰よりも美しいと。おぬしの約束は破られたが、この娘の徳がすべてを赦した」

山の神が手をかざすと、おなつの鱗が光り、やがて消えた。そこに立っていたのは、誰も見たことがないほど見目麗しい娘。けれどその瞳は変わらずどこまでも澄んでいた。

与作は土に額をつけて泣いた。

「許してくれおなつ、俺が愚かだった……」

おなつは父を抱きしめて言った。

「父上、もうすべて赦されております」

霧が晴れると、若武者とおなつは駕籠に乗って都へ向かった。

――それから幾年。

里には春になると、蛇の鱗のように光る白い花が咲くようになった。人々はそれを『おなつの花』と呼び、今も山のふもとに供えるという。

ああ、そうそう。

あの若武者な――のちに都で殿様になったんだと。殿様とおなつの赤子はそりゃあ、かわいらしかったそうじゃ。

長じてからは、おなつと同じく薬草を見つけるのがうまかったというから、これは山の神様のご加護が残っておるんじゃろうね。

――だから昔の人は言うんじゃ。

人が真心を忘れなければ、神さまは必ず見ておる、ってのをな。

コメント