あれは、北の街道を歩いていたときのことだった。

霧が濃く、馬の蹄の音が霞の中に吸い込まれていくような夜だった。

宿を探しているうちに道を外れ、気づけば森の中にいた。

ふと視界の奥に明かりが見えた。揺らめく何かの光。あんなところに何かあっただろうか。

疲れ切っていた俺は、深く考えもせず、その光へと向かった。

それは大きなお屋敷だった。扉を叩くと、すぐに開く。

白い手袋をした執事のような男が、無言で一礼し、そのまま中へ通された。

「すみません。玄関先で結構なので、一晩だけ貸してもらえませんか」

しかし聞こえていないのか、執事はどんどん先へ行ってしまう。

廊下には見事な絨毯。天井からは大きなシャンデリアが吊るされ、壁には肖像画がいくつも並んでいる。

なぜかどれも顔の部分だけがぼやけていた。

「これは……どなたの肖像画で?」

「旦那様とご家族でございます」

執事の声は低く、どこか水の中で響くようだった。

案内されたのは広間だった。

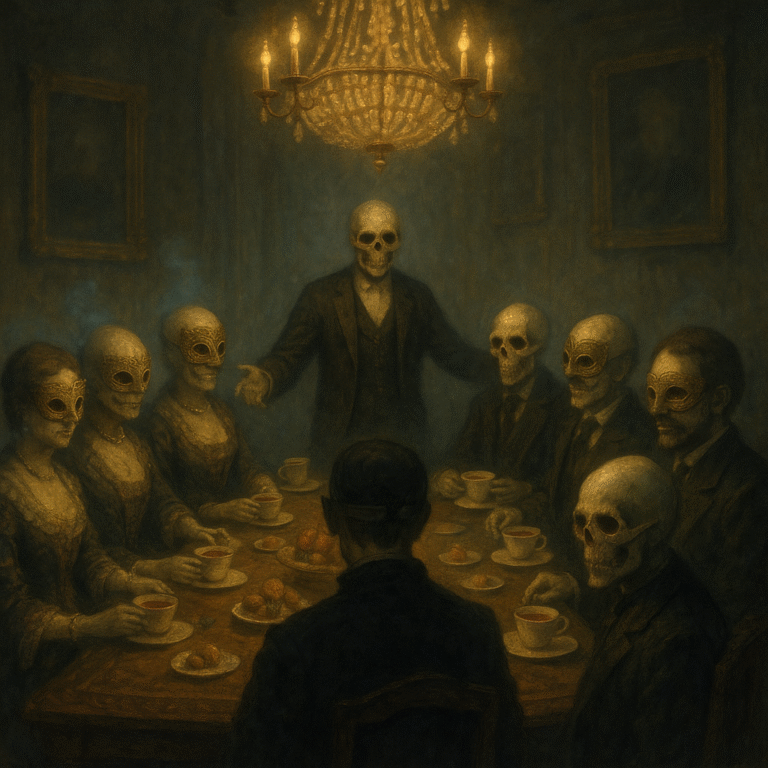

十人ほどの男女が長いテーブルを囲み、ティーカップを手に談笑していた。

皆、仮面をつけている。

金や黒の装飾が施された華やかなもの。中世の舞踏会で使うような仮面だ。

「ようこそ、旅人殿」

最奥の席にいた男が立ち上がり、手を広げた。声だけで、どこか上流の貴族だとわかる。

「いえ、あの、迷ってしまいまして、不躾ではございますが、玄関の一角をちょっとお借りできれば……」

「まぁまぁ、今宵は特別。灰の夜です。ぜひご一緒に」

「灰の夜?」

「ええ、我々がこの世にいる証を祝う夜です」

意味がわからなかった。

だが、テーブルの上に並ぶ菓子や紅茶の香りに、疲れた体が傾いていく。

座るよう勧められ、俺は席に着いた。

カップに紅茶が注がれる。

深紅の液体。

紅茶というより赤い果実のジュースのように見える。

「では、失礼して。一杯だけ頂戴いたします」

そう言って口をつけた瞬間、喉が焼けるような熱さに襲われた。それからゆっくりと熱が体へ広がっていく。ほっと息をついた。

「……これは?」

「血の果実の紅茶です。この地ではめずらしいものですよ」

確かに独特な風味を持っているが、おいしい。

会話が始まった。

隣の婦人が微笑みながら言う。

「最近は旅人が少なくて寂しいのです。あなたのように迷ってくださる方は、ひときわ歓迎されますわ」

「迷って……?」

「ええ。招待状がなくても、迷えば来られます。普通はたどり着けません」

やはり意味がわからない。

テーブルの上で他の客たちが何かをしている。そこにあるのは、果物やお菓子ではなかった。

骨?

小さな指の骨のように見える。

それをフォークで丁寧に砕き、粉のようにして紅茶に混ぜている。

俺は息をのんだ。

「お飲み物はお口に合いませんでしたか?」

向かいの紳士が静かに尋ねてくる。仮面の下から、ひと筋の黒い液体が頬を伝っていた。

血ではない。もっと粘ついた、墨のような液体だ。

「失礼ですが、皆さんは……」

問いかけた瞬間、テーブルの動きが止まった。笑い声も、食器の音も消える。

紳士が笑った。

「『人間ですか』と、お聞きになりたいのですね」

「人間、か。久しぶりに聞く言葉だね」

「あら、我々は元々人間でしょう。もう昔の話ですけど」

笑いながら、彼らは仮面を外した。

その下から現れたのは、白く光る頭蓋骨。目の穴の奥に、青い火が灯っている。

「わたしたちは、ここで人間だったときのことを思い出すために集っているようなものです」

周りの客たちも次々に仮面を外した。皆、顔のない者たちだった。骨ばかり、あるいは粘土のように崩れた顔。

俺は立ち上がろうとしたが、足が動かない。見下ろすと、足元の影が床と一体化していた。まるで吸い込まれるように。

「でもそんなこと、たいした問題ではないでしょう」

婦人が言った。その声は優しかった。

「灰は燃え尽きた人間の証。でもね、それは悲しいことではないの。燃えたということは、生きたということだから。炎をあげて」

その言葉を聞いた瞬間、ふと、鼻をくすぐる匂いに気づいた。

焼けたパンのような香り。それが、自分の体から出ていた。皮膚が灰のように崩れ、風に舞い始めている。恐怖よりも、不思議とこの感覚に懐かしさがあった。

「我々のことを覚えていてください。誰かが覚えている間は燃えているのと同じです」

彼らの中に暗い影が見えた。かつて誰かに忘れられた人たち。

「灰の夜が明けるころ、すべては元に戻るでしょう」

屋敷の主がそう言ってカップを掲げた。全員が声を合わせる。

「灰に祝福を」

目を覚ますと、森の外れで倒れていた。朝の光が眩しい。

服には灰がついている。指先には、あの不思議な紅茶の香りが残っていた。

村に戻って屋敷の話をしたが、誰も信じなかった。

「森にあった屋敷は昔、火事で焼けたって聞いたぞ」と老人が言った。

「百年前にな」

俺は黙ってうなずいた。

その夜、宿の鏡を見たとき、肩に灰がひとつ落ちた。

ふと鏡の奥を見ると、あの晩餐会の光景がちらりと映った気がした。

白い手袋の執事が、静かに会釈している。

コメント