ある年の冬、空がやけに静かで、雪の粒が音もなく降りつづいていた。

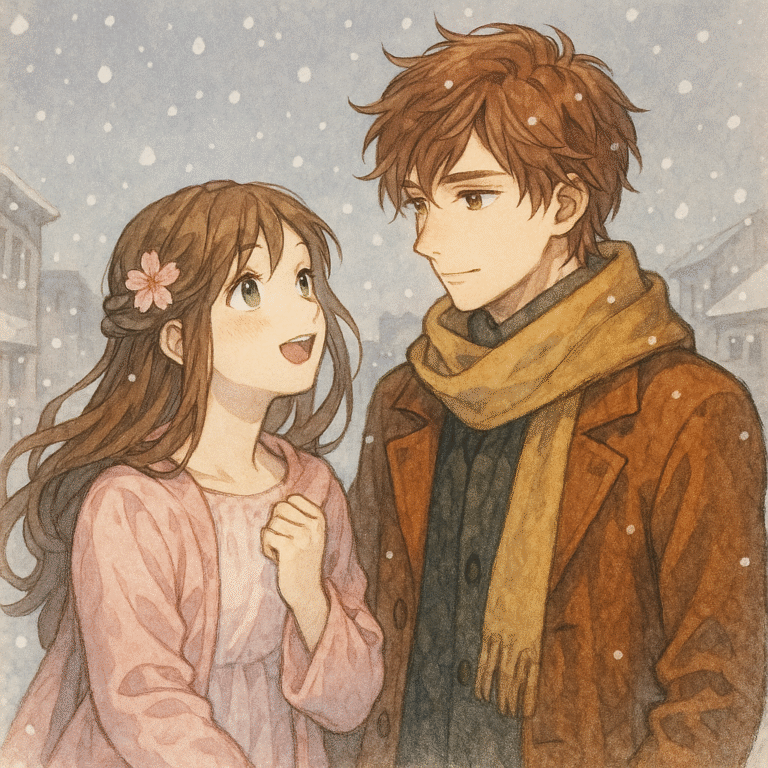

春の神と秋の神は、久しぶりに顔を合わせていた。

春は淡い桃色の衣をまとい、いつもどこか浮かれている。秋は深い金茶の外套を羽織り、落ち着いた眼をしていた。

春が言った。

「ねえ、秋。ぼくたち、冬をきちんと見たことがないよね」

秋は少し眉をひそめた。

「見たことがない、というより……自分が担当する季節以外は眠らねばならぬ決まりだろう」

「でも、ぼく、どうしても見てみたいんだ。草が枯れるのも、木が眠るのも、どうしてそんなに静かなのか知りたい」

秋はため息をついた。

「冬の神が怒る」

けれど春の瞳があまりにきらきらしていたので、秋は結局うなずいた。

「……だが、我らがこのままで冬に入れば季節が乱れる。人間の体を借りて旅をしよう。」

春はぱっと顔を輝かせた。

こうして、二柱の神は人の世界に降りた。春は少女の体に、秋は青年の体に宿った。

二人が目を開けると、そこは雪の降る町だった。吐く息が白く、頬に当たる空気は刃のように冷たかった。

春は頬を押さえて叫んだ。

「いたい! でも……きれい!」

秋は苦笑した。

「これが冬だ。何も育たず、何も実らず、ただ冷える」

「でも、音がない。世界が息を止めているみたい。」

二人は町を歩いた。

人々は厚いコートを着て、急ぎ足で通り過ぎる。誰も空を見上げない。雪はただ、黙って降りてくる。

春は小さな子どもが雪を丸めて投げるのを見て、目を丸くした。

「なにしてるの?」

秋が答えた。

「雪遊びだ。命が閉じる季節に、笑うための遊びだ。」

春は真似をして雪を丸め、秋の肩に投げた。ぽふっと当たって崩れる。

「冷たい!」と笑う春の頬に、秋は目を細めた。

「……おまえはどんなときも花のようだな」

雪が降りやまず、夜になった。

二人は古い宿屋に泊まった。囲炉裏の火がぱちぱちと音を立て、炭の匂いが室内に広がる。

春は火を見ながら呟いた。

「ねえ、秋。人の体って、あったかいね。でも、なんだか胸がきゅっとする。生きてるって、こういうことなのかな」

秋は黙ってカップを手に取り、ゆっくり頷いた。

「人間は凍えるからこそ、あたたかさを知っている。だから人間には冬が必要なんだ」

春は火に照らされた秋の横顔を見つめた。そして少しだけ笑った。

「ねえ、あなたの瞳、落ち葉の色してるね。人間の体を借りても神は神か」

秋は少し照れくさそうに目を逸らした。

次の日、二人は雪の原を歩いた。空は銀色、風は静かで、世界に音というものが消えていた。

遠くに一軒の小屋があり、中から微かな泣き声が聞こえた。春が駆け寄ると、中には小さな少女がいた。病気の母を抱きしめ、震えていた。

春は迷わず母の手を取った。その手は氷のように冷たかった。

「春、いけない。力を使えば――」

秋の言葉を待たずに、春は微笑んだ。

「だいじょうぶだよ。少しだけ。」

春の手から光がこぼれた。草の香り、風の匂い。少女の頬が赤みを帯び、母のまぶたがゆっくりと開いた。

秋は息をのんだ。

「……春、それは……」

「大丈夫。ただ少し、寒い夜をやわらげたかっただけだから」

母子が抱き合う姿を見ながら、春は微笑んだ。

けれどその頬は少し青ざめていた。

その夜、春は高い熱を出した。

人の体の中で神の力を使ったせいだった。秋は春の額に手を当て、唇をかすかに動かした。

「馬鹿者……。冬の中で力を使うからこうなる。」

春はうわごとのように言った。

「だって、見てみたかったんだもん。冬の中の人間のきらめきを……」

秋は目を閉じて笑った。

「春、君は冬さえも綻ばせる」

朝、雪がやみ、空に淡い光が差しこんでいた。春の熱は引き、眠るように息をしていた。

秋はそっと立ち上がり、扉を開けた。外の雪の上には、一輪の小さな花が咲いていた。冬に咲くはずのない、春告げ草だった。

秋はその花を手に取り、静かに空を見上げた。

「……冬も、悪くないな。」

そして春を背負い、神々の国へと帰った。

その年、冬は不思議なほど穏やかだった。雪は早く解け、人々は口々に言った。

「今年の冬は、やさしい冬だったね」

それからというもの、雪がやんだ日の朝に、どこの町でも一輪だけ花が咲くようになった。

それを人はこう呼んでいる。

『春と秋の旅の名残』と。

そして今も、冬の朝に花を見つけた者は、

そっと手を合わせて言うのだという。

「今年も、ふたりが来てくれたんだね」と。

コメント