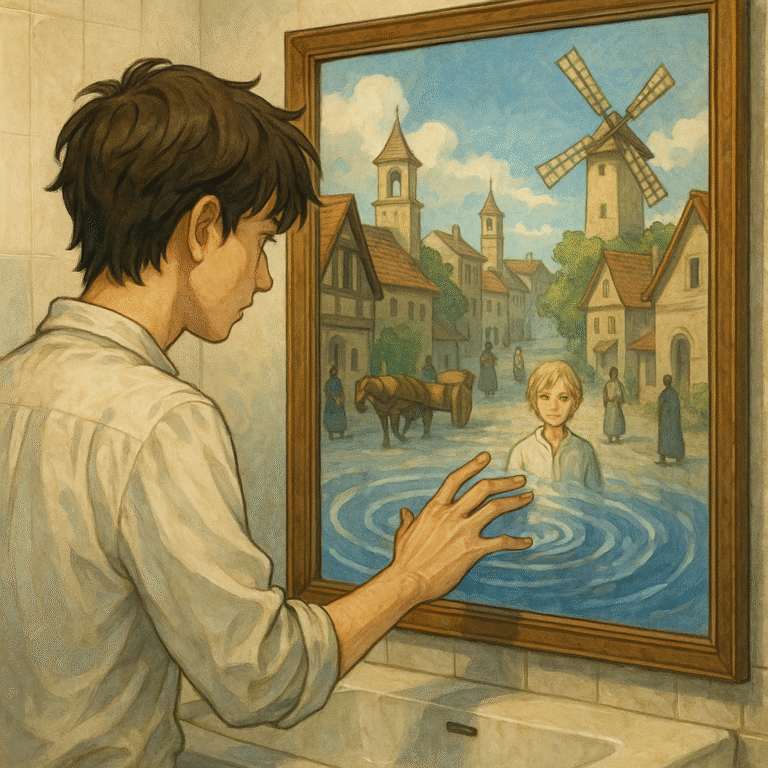

朝起きて、顔を洗おうとしたら、鏡の中に街が映っていた。

最初は、まだ寝ぼけているんだろうと思って、たいして気に留めなかった。だが、しばらく経ってからまた見てみると、そこにまだ街がある。

小さな家々が立ち並び、塔のような建物の上で風車が回っている。人が歩いている。馬に似た動物が荷車を引いている。

そして、鏡の端から、誰かがこっちを見ていた。

「……なんだ、これ?」

近づくと、鏡の中の空気がゆらりと揺れた。その瞬間、目が合った。

向こうの世界の誰かが、確かに俺を見ていた。金色の髪、真っ白な服。まるで絵本の登場人物のようだった。

俺は思わず声を出した。

「おい、君……」

しかし返事はない。

ただ、その人影は手を伸ばしてきた。鏡の内側から。一瞬、冷たい風が部屋に吹き抜けた。

気がつけば、鏡の表面に波紋が広がっていた。

翌朝になっても、鏡の中の街は消えなかった。

試しに友人を呼んで見せてみたが、彼にはただの鏡にしか見えないという。

「お前、寝不足じゃないのか?」

笑われて終わった。

でも確かに見える。俺には、毎日少しずつ街の様子が変わって見える。

子どもが遊び、店が開き、鐘が鳴る。まるで本当に人々が鏡の中で暮らしているかのように見える。

そして、鏡の中の女が、また俺の方を見た。今度は口が動いた。

「……こちらへ」

声は聞こえない。だが、口の形が確かにそう言っていた。

気づけば俺は、鏡に手を伸ばしていた。指先が冷たい水に触れたような感覚。そして、抵抗もなく、そのまま鏡の中に沈んだ。

次の瞬間、目の前に広がったのは、あの街だった。

青空が広がり、風車がゆっくり回っている。遠くで鐘の音が響く。

本当に――鏡の中に入ってしまったのだ。

女がほほえみ、言った。

「ようこそ、こちら側へ」

彼女の声は澄んでいて、どこか懐かしかった。

女は自らを「鏡王(きょうおう)」と名乗った。この世界は、現実世界の反射でできているのだという。

俺たちが現実で笑えば、この世界でも誰かが笑う。俺たちが壊せば、この世界でも何かが崩れる。

「だから、あなたたちがこちらに来ることは、本来、禁じられているの」

「じゃあ、なんで俺を?」

女は少しだけ目を伏せた。

「あなたの世界で信じる人が減っているでしょう?」

「信じる人?」

「他の言い方をすると、別の世界を許容する人たち」

確かに、最近、科学の発展が目覚ましく、オカルトやスピリチュアルはただの趣味だったり、ときには嘲笑の対象になっている。

「人が私たちを信じなければ、この世界は消えるの」

女は指先で鏡のような泉を撫でた。波紋が広がり、そこに見慣れた自分の部屋が映った。

「この街は、あなたたちの夢見たものの残り香でできている。あなたたちが他の世界の存在を夢見ることで、私たちは存在してきたの」

「じゃあ……今は?」

「滅びかけている」

女の目に、わずかな悲しみが浮かんだ。

俺はその日から、街を歩いた。どこを見ても、現実に存在しているかのような街の風景。

道の両脇に並ぶのは、きちんとした存在感のある建物や屋台、人々は活気に溢れており、滅びかけているようには見えなかった。

「私たちはあなたたちの想像の模写」

街の端に行くと、そこは白い霧で覆われていた。霧の向こうから、時々音がする。ガラスが割れるような音。

「あれが、滅びの音よ」

霧の中を覗いた瞬間、俺は見た。無数の手。形の定まらない顔。鏡が割れたとき、そこにいた者たちが行き場を失って漂っているという。

「彼らは、もう誰にも見られない人。影の影」

鏡王はそう言った。

「あなたがこの街を見たこと、こちら側に来られたことは偶然じゃない。あなたはまだ許容する人だから」

「どうすれば助けられるの?」

「簡単なことよ。たまに私たちを思い出して」

気づくと、俺は自分の部屋にいた。鏡の中には、もう街は映っていない。

ただの鏡。ただの俺。

でも、俺には確かにあの街の風の匂いが残っていた。

それから数週間、俺は毎朝、鏡を覗くようになった。映るのは変わらず自分の顔だけだが、ときどき小さな光がちらつく。

――まだ、滅びてはいない。そう思った。

ある朝、出勤前に鏡を覗いたら、端に小さな指跡があった。誰かが中から触れたような跡。そしてその下に、小さな文字が浮かんでいた。

『ありがとう。あなたのおかげで、まだ光がある』

俺は笑って、鏡を軽く叩いた。

「こっちもまだ、ちゃんと見てるよ」

その瞬間、鏡の奥で何かが光った気がした。たぶん、あの街の朝日だ。

コメント