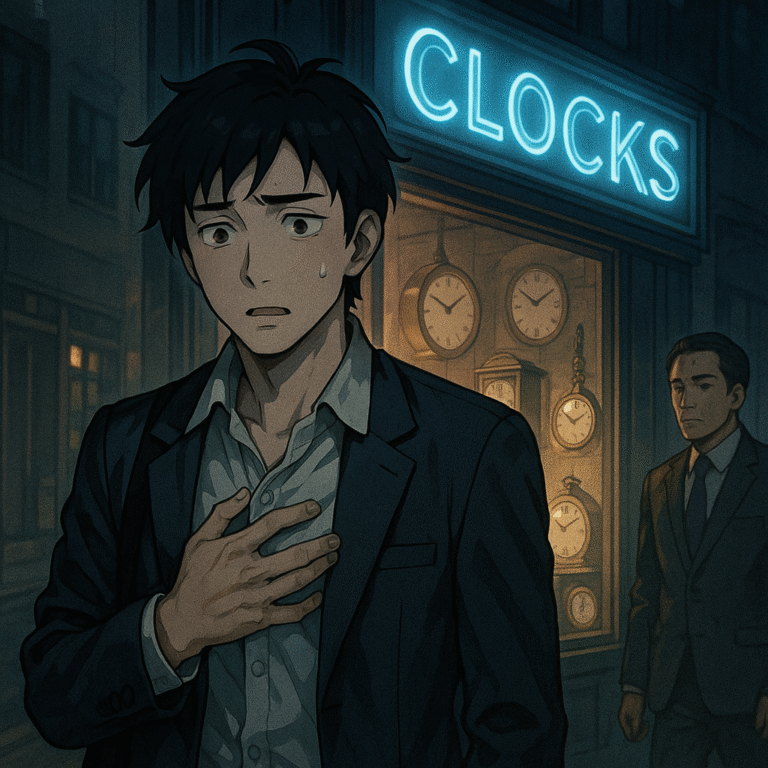

タクマがその店の前を通りかかったのは、深夜一時をすぎた頃だった。

飲み会の後、終電を逃し、歩き疲れて、とりあえず足を休めようとしたときだ。

ふと視界の端で、時計店のショーウィンドウが光った。正確には、光っている気がした。

実際にはネオンサインがぼんやり反射しているだけなのだが、タクマにはその反射が、呼吸するように脈打って見えた。

店内に並んでいる時計は大小さまざま。

置時計、掛け時計、懐中時計。だが、どれも針が止まっていた。完全に静止しているといった方が適切な気がした。

暗いので営業していないとは思うのだが――タクマは奇妙な胸騒ぎを覚え、なぜか吸い寄せられるように扉へ手を伸ばした。

カラン——

ドアベルが柔らかく鳴った瞬間、足元に何かがかすめた。そしてタクマの耳がかつて経験したことのないほどの静寂に包まれる。

風の音が止み、車の走る気配が消え、人の気配が跡形もなくなった。

まるで世界の時間そのものが止まったようだった。

「……やれやれ、きみがそこを開けたから出て行っちゃったじゃないか。勝手に店に入ってこられたら困るよ」

店の奥から声がした。

振り向くと、小さな女の子が立っていた。年齢は十歳そこそこに見える。つやのある黒髪、大きな瞳、少し古めかしいエプロンドレス。だが、声は落ち着いていて奇妙に大人びている。

「きみ、外に漏れた時間を踏んじゃったよ。死ななくてよかったね」

「え……あなた誰?」

「私? この時計店の店主――と、言ってもピンと来ないだろうけど」

少女はくるりと回り、胸を張った。

「今年、547歳のババアだよ」

タクマは思わずまばたきをした。

少女は平然と続ける。

「まぁ、私は時計だから、歳を取るのが仕事みたいなものさ」

「と、とけい?」

「そう。形はいろいろ変えるけど、《時間を管理する側》の存在さ。きみたちのいう『時計』とはちょっと違うかもしれないな」

タクマの理解は追いつかない。だが、世界が完全に止まっているのは事実だった。

店のドアの外をのぞき込むと、ビルの上にかかった広告のネオンまで、点滅した瞬間のまま固まっていた。

少女は台に置かれた懐中時計をひょいとつまんだ。

「これが街の時間の一部――これはただの入れ物だけど。きみがドアを開けた瞬間、ここに溜めてた街の時間が外に逃げちゃったんだよ。だから街が止まっちゃったのさ」

「え、俺、そんなとんでもないことを?」

「ああ、そうだ。どうしてくれる?」

女の子はイタズラっぽく笑う。タクマは反論できなかった。何が何だかよくわからないが、取り返しのつかない失敗をしてしまったらしい。

少女は急にはははっと笑いだした。

「真面目なヤツだな」と店の奥に歩きながら言う。

「戻すために、時間のかけらを回収してきてくれ。いや、たいした仕事じゃないさ」

「いや、時間のかけらって……どうやって?」

少女はスッとタクマの胸を指さした。

「きみの鼓動よ。止まった世界の中でも動いてる。そこに時間の火種があるわけだ。時間のかけらはそこに引かれてくる。そこを捕まえる。すると、時間は戻る。簡単な話だろ?」

タクマは仕方なく頷いたが、よく分かってはいなかった。

少女はにやりと笑う。

「じゃあ、探しにいこうか。時間のかけらを」

街はまるで古い写真の中に迷い込んだように、くすんで静かになっていた。

「さぁて、火種をその辺に移して、ヤツをおびき出すぞ」

「火種を……移す?」

空気は固まり、ネオンは凍り、誰も動かない。ただ、自分の息遣いだけがやけに大きく響いた。

少女は指を立てる。

「まずは風」

ビルの角で、風が透明な塊になって浮いていた。

「そこに指を――火を移すように、そっと」

風の塊に触れると、タクマの指先が暖かくなり、風が再び動き出した。

少女が言う。

「次は……猫にしよう」

「動物にもできるの?」

歩道に、ジャンプしたまま止まっている猫がいた。

タクマは猫の背にそっと触れた。

猫は着地すると、きょとんとした顔で尻尾を揺らした。

「いい調子。じゃあ、次は――」

少女が言いかけた瞬間、遠くで「カチリ」と金属音が響いた。

「早いな。もう来たぞ」

タクマが振り向くと、巨大な影がゆっくり姿を現した。

それは――

巨大な分針の化け物だった。

街路樹ほどの長さがあり、先端が鋭く光り、道路をぎりぎりと削りながら迫ってくる。

少女が眉を寄せる。

「ああ、罠だと分かってえらくご立腹だ」

「なんで怒ってるんだよ」

「捕まりたくないからな」

分針は鋭い音を立てて回転し、タクマを横薙ぎにしようとする。

タクマは慌てて飛び退いた。

「どうすれば……!」

少女は懐中時計を掲げた。

「きみ、これに触れろ。早く!」

タクマは反射的に懐中時計に手を伸ばした。

触れた瞬間、胸の鼓動が一拍、大きく跳ねた。懐中時計の針が、ゆっくりと動き始める。

その瞬間、巨大な分針がぴたりと静止し、霧のように消えていった。

そして――街に、音が戻った。

車の走行音。

遠くの電車の走行音、アナウンス。ビル風の吹き抜ける音。人々のざわめき、歩行者信号の音――

すべてが、一斉に帰ってきた。

街ってこんなにやかましかったんだ。タクマは思わず息をつく。

少女は満足そうに腕を組んだ。

「おつかれ。もう勝手に人の店に入るんじゃないよ」

しかし立ち去ろうとした少女は足をとめる。そして不思議そうにタクマの胸をじっと見た。

「きみ、時間に好かれたみたいだな」

「は?」

「まあ、しばらくしたらわかるわよ。時間ってのは気まぐれだからな」

少女は踵を返すと、背中を見せたままひらひらと手を振った。

「また何か困ったことがあったらうちに来たまえ」

「え? 時間に好かれると、何か困ったことが起こるの?」

しかし少女はすでに姿を消していた。タクマはぽつんとその場に立ちつくしていた。

なんか嫌な予感がするなと、タクマはそっと胸に手をやる。今のところ妙なところはない。きちんと心臓は拍動している。念のためジャンプしたり、肩を回したりしてみるが異常はない。

隣を会社員らしき男性が不審げに通り過ぎていく。

「……困ったことって、なんなんだよ」

タクマは思わずつぶやいた。

コメント