夏の夕暮れ、校庭の裏で始まった、ただのかくれんぼがすべての始まりだった。

私が十歳のとき、同級生の子供たちと遊んでいた。鬼になったハルは目をつぶって十秒数えはじめ、私たちは散り散りに逃げた。

その日、私は用具倉庫の裏に身を潜めていた。

鬼が動き出す気配を待っていたのに、いつまで経ってもハルの声がしなかった。

不意に、女の子の叫び声が校庭に響いた。

「ハルがいない!」

私たちは探した。先生たちも来て、警察も来て、校庭と近くの林の奥まで探した。それでもハルは見つからなかった。

神隠しだとか、変質者に攫われたとか噂され、ニュースにもなったが、結局ハルは見つからなかった。

それから数年が過ぎた。

中学生になったある帰り道、電柱の影から誰かがこちらを見ている気配がした。振り向くと、小柄な男の子が立っていた。

子供の頃に見たままの、あのハルの姿。

「……え?」

まばたきした一瞬で、その影は消えていた。ハルの弟がいたのかもしれない。このときはまだ自分の気のせいだと思っていた。

けれど、それからというもの、人生の節目のような時期になるたびに、あの変わらない姿のハルが現れるようになった。

高校受験の日、試験会場の門の外で。初めてのデートの日、駅のホームで。就職面接の朝、ビルのガラスに映った影として。

いつも無言で、じっとこちらを見つめていた。けれど、いつもそれは大勢の人の中にいたり、鏡やガラス越しだったりして、「気のせい」で片付けられる範疇にあった。

私は気にしないふりをして過ごした。きっと未解決のあの事件が気がかりで、そんな幻を見ているのだ。忘れれば消えてくれるかもしれない。

だが三十歳になった今年の春、状況は変わった。

婚約者のミキと暮らし始めて数か月。ある夜、玄関の鍵がかすかに鳴った。酔っ払った誰かが部屋を間違えたのだろうと様子を伺っていたが、鍵穴の向こうで、誰かが息をしているような気配を感じた。

そっとドアスコープを覗くと、そこにはあの、十年前から変わらない少年の横顔があった。

「……タケくん、見ぃつけた!」

小学生の頃のハルの声のままだった。

私は叫んで後ずさった。ミキが「どうしたの?」心配して駆け寄ってくる。だがドアを開けたときにはもう誰もいなかった。

ミキには何も言えなかった。言えば頭がおかしくなったと思われそうだし、そもそも自分自身が今起こったことが信じられなかった。

その夜から、アパートの周りを走る足音が毎晩聞こえる。

ぐるぐると、まるで遊び回っている子供のような足音で。それが聞こえるたびに私は息を潜めた。これはまるで、終わらないかくれんぼのようだ。

そしてその雨の夜、足音が――とうとうアパートの敷地の中から聞こえていた。今までにないくらいに近い。

バタバタと、階段を駆け上がる音がする。私の部屋の前で足音が止まる。

そして静寂。

ドアノブがゆっくりと回る。今日に限って鍵をかけていなかった。

ミキはいない。今日は遅番で帰らない。私は逃げ場を失い、ただ立ち尽くす。ドアが軋む音を立てて開いた。

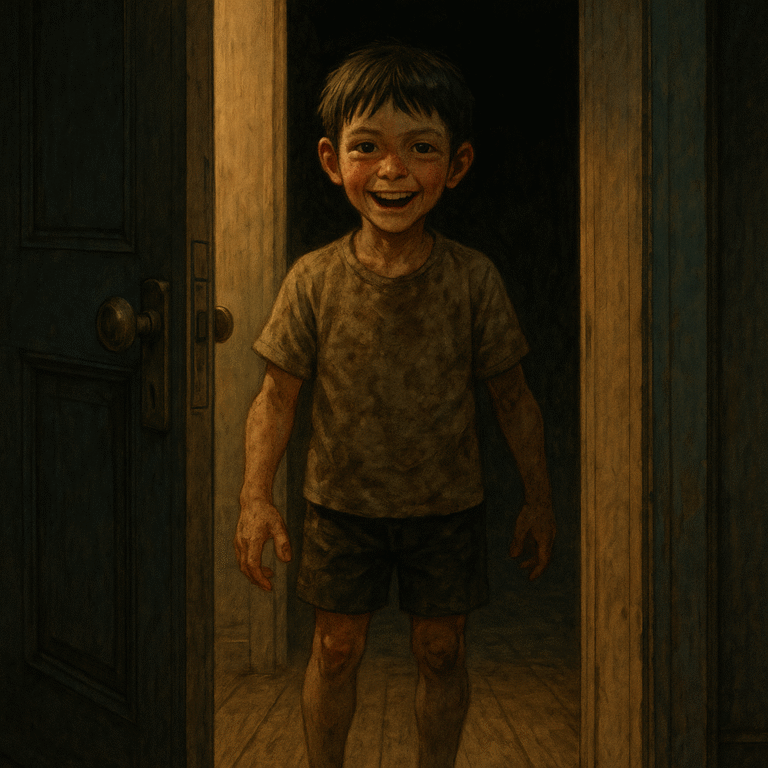

そこに立っていたのは、あの日のハルだった。

泥だらけの半ズボン、日焼けした頬、あの夏の日からまったく変わらない。

「タケくん、見ぃつけた!」

彼は笑った。

あんなに仲がよかったのに――背筋が凍るほどの恐怖を感じた。

私は声を発せず、一歩後ずさった。ハルは部屋に入り、手を伸ばしてきた。

指先が、初めて私に触れた。

「ようやく、つかまえた」

その指は氷のように冷たく、強かった。

私は叫び声をあげて後退したが、背中が壁にぶつかった。

逃げ場はなかった。

ハルは私の耳元で、囁くように言った。

「つぎはタケくんが鬼だよ。ちゃんと数えてね。ぼく、隠れるから」

笑いながら、彼は私の腕を引いた。そして闇が――押し寄せる。

気がつくと、私は校庭に立っていた。あの日と同じ夕暮れ、同じひぐらしの声、同じ匂い。体も小学生に戻っていた。

そして聞こえてくる。

「次の鬼はタケくんだよ! みんな隠れて」

ハルの声、そして散り散りに逃げてゆく同級生たち。

「もういいかい?」

私は口が勝手に動くのを感じた。声が震えていた。

「まーだだよ……」

今までの、ハルが行方不明になってからの全部が幻で、こっちが現実なのか?

逃げ続けた幻の人生の果てに、私の番が来たのだ。どこかの闇の奥で、ハルの高い笑い声が弾んだ。

「もういいよ!」

私は一歩、闇へ踏み出した。次の鬼をつかまえなくては。

コメント