駅前の大型ショッピングモールから少し離れた路地に、「喫茶メルヘン堂」という店がある。

昭和のまま時間が止まったような喫茶店で、看板は色あせ、ドアはきしみ、テーブルは小さくて、椅子は座るたびにミシッと悲鳴をあげる。

初めてその店を見かけたとき僕は「絶対に潰れてるだろうな」と思っていた。廃屋とまではいわないが、空き家のようにもの寂しい雰囲気をまとっていたからだ。

でも違った。

店内には、いつも必ず数人だけ客がいるのだ。

決して大繁盛するわけじゃない。ただ、絶妙にガラガラにもならず、満席にもならず、まるで店が自分で呼吸しているみたいに一定のリズムで客が出入りする。

出されるコーヒーもさほどうまいわけではない。軽食も普通。店主は寡黙で、やる気があるのかないのかわからない。

しかし居心地は悪くなかった。この店では不思議と静かで時間の流れがゆっくりになる気がする。

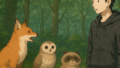

ある雨の日、店に入ったら、窓辺の置物が目に入った。

木でできた、小さな妖精のような形の、古臭い置物。頬は削れ、色は褪せ、まるで何十年もそこにいたようだった。前からあったような気もするし、なかったような気もした。

店主に聞いてみた。

「あれ、ずっとありましたか?」

店主はコーヒー豆を挽きながら首を傾げた。

「さあ……覚えてないね。あったかもしれないし、だれかが置いていったのかもしれないし」

店の調度品に興味がなさそうだ。そんなんでよく商売が続くなと思って席に戻ると、その置物が少し揺れた気がした。

「……今、動いた?」

僕は思わずじっと見つめた。

他の客は新聞を読んだり、読書をしたり、ぼうっと物思いにふけったりしている。店主は豆を挽き続けていた。外の雨音は柔らかく店内に広がっている。

ふと、置物の前に座っていた女性が席を立って会計に向かう。すると、その置物が――小さく、しかし確かにほほえんだ。

僕は息を飲んだ。そして、少し経った後、その置物の前に席を移動する。――気のせいじゃない。確認せずにはいられなかった。

「――見えるの?」

かすかな声が聞こえ、僕は辺りを見渡す。だれもしゃべっている様子はない。僕はまた置物を見た。

「……え?」

置物は、くすくすと声を立てた。

「この店のこと、不思議に思ってるね? この店は私が守っているんだよ」

僕はまだちらちらと周りを確認していた。そして、どうやら本当にこの置物がしゃべったとしか考えられないという結論に達して、ようやく声を絞り出した。

「守る? その……君が?」

置物の表情は変わらない。しかし、確かに言葉が続いた。

「私はもともと何の変哲もないただの木彫りのお土産ものだったの。でも長い年月が経って、私の体にはたくさんの人の気持ちというか心というか……とにかくそういうものが入ってしまって」

置物は、またふっと揺れる。

「もう私も最初に何が起こったのか忘れてしまったのだけれど、とにかくこの店を守っていこうということになっていたのよ」

「お店がぼろぼろなのにお客さんが入ってくるのはそういうこと?」

僕は店主を視界の端にみとめながら、声をひそめた。

古い椅子。割れたままの壁の時計。色あせたテーブルクロス。店内もぼろぼろなんだ。外観だって、町の片隅で忘れられてしまうような店だ。

「そうね。私にとって、ちょうどよくお客さんが来るようにするのは簡単なことなの」

ちょうどよくお客さんが来店するようにする技術なんて、それこそものすごい価値がつく気がするが。

「でも、どうしてそれを続けているの?」

置物は目を細めたような気がした。

「この店が潰れないのは私のおかげだって思うと気持ちがいいからよ。だれも気づかなくてもいいと思っていたけれど、気づいてもらえたら、ちょっとうれしくなっちゃったわ。どうもありがとう」

そう言われて、はっとした。

だれかにお礼を言われたのはどれくらいぶりだろうか。仕事に追われ、気を張り続け、疲れていたんだ。がんばってもだれにも感謝されない。

「うん――僕も。なんか……ありがとう」

置物に向かって言うと、それは照れたように小刻みに揺れた。

「また来て、話し相手になってね」

店を出たとき、雨は止んでいた。

路地を抜けると、人の流れが戻ってくる。振り返ると店の看板が、ふと消えかけるように揺らいで見えた。

それから少し歩き、もう一度振り返ると、店の窓辺にあの置物がちょこんと座って、かすかに揺れた。それが小さく手を振っているように見えていた。

コメント